2025年2月初め、私は「行動経済学検定1級」に挑戦しました。UXデザイナーとして、ユーザーの意思決定プロセスを深く理解することは非常に重要だと考え、学習を進めてきました。しかし、受験後に自己採点をしてみると、どうやらギリギリのライン。結果が出るまでの期間は不安でいっぱいでした。そして、合格発表の日――なんとか合格!安堵と喜びが入り混じる瞬間でした。

この経験を通じて、私はいくつかの重要な学びを得ました。UXデザインの実務に活かせるポイントとともに振り返ってみたいと思います。

1. 知識の「使えるレベル」と「試験のレベル」は異なる

行動経済学をUXデザインに活かすため、日常的に参考書を読んだり、論文をチェックしたりしていました。しかし、試験では理論の細かい部分や定義を正確に理解しているかが問われます。つまり、「なんとなく知っている」ではなく、「正確に説明できる」ことが求められるのです。

UXの実務では、完全な理論武装よりも、適切なフレームワークを柔軟に活用するスキルが重視されます。しかし、行動経済学の理論をより深く理解することで、ユーザーの行動を説明し、より説得力のあるデザイン提案ができるようになると実感しました。

2. ギリギリの戦いが教えてくれた「学習戦略の見直し」

自己採点をしてみると、正解と不正解の境界線でなんとか踏みとどまっている状態でした。これは、自分の学習方法に改善の余地があることを示しています。

試験直前の私は、暗記中心の学習にシフトしてしまいました。しかし、もっと実務に結びつける形で学べば、理解が深まり、試験の問題にも柔軟に対応できたのではないかと感じています。たとえば、以下のような方法が考えられます。

- ケーススタディと結びつける: 実際のUXデザインのプロジェクトに行動経済学の理論を適用し、チームメンバーに説明する。

- クイズ形式で学ぶ: 重要な理論を問題形式で整理し、繰り返しアウトプットする。

- ディスカッションに参加する: 他のUXデザイナーや研究者と意見交換し、異なる視点から理解を深める。

3. 「合格」よりも「応用できるか」が本当の価値

試験は通過点に過ぎません。本当に大事なのは、行動経済学の知識をUXデザインにどう活かすかです。

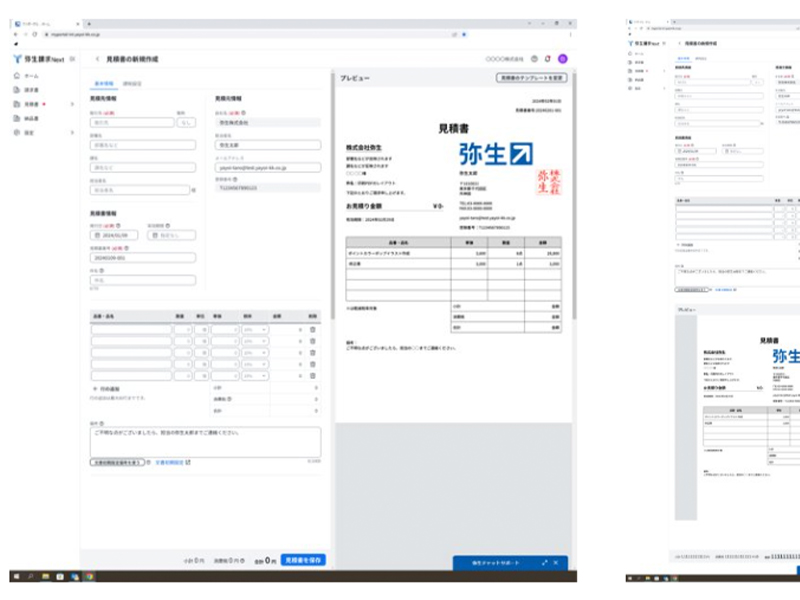

たとえば、ナッジ理論を使ってユーザーの意思決定をサポートする、フレーミング効果を考慮した情報設計を行うなど、実践的な活用が求められます。試験合格後、さっそく自分の関わるプロジェクトで以下のような試みを始めました。

- 価格表示のデザイン: アンカリング効果を考慮し、ユーザーにとって魅力的な価格表示を設計。

- 行動データの分析: ユーザーの選択傾向を分析し、設計にフィードバック。

- ナッジの活用: ユーザーの負担を減らし、スムーズな意思決定を促すUI設計。

こうした実践を通じて、「合格」という結果以上に、知識をどれだけ使えるかが重要だと改めて感じました。

まとめ

「行動経済学検定1級」にギリギリながらも合格した経験は、私にとって大きな学びの機会となりました。

- 知識を「知っている」レベルではなく「説明できる」レベルまで高める。

- 学習戦略を見直し、実践的な学び方を取り入れる。

- 試験合格をゴールとせず、UXデザインの現場で応用する。

今後は、行動経済学をさらに深く学びながら、ユーザーにとって本当に価値のあるデザインを生み出していきたいと思います。同じく学習を進めている方や、UXデザインに行動経済学を活かしたい方の参考になれば幸いです!